知っておきたいお彼岸の豆知識

カテゴリー:お葬式の豆知識,よくある質問

9月に入り、秋のお彼岸の季節がやってきますね。

「暑さ寒さも彼岸まで」といわれるように、厳しい残暑も終わりになる時期です。

今回の「豆知識ブログ」は「お彼岸」について、

由来やお供え物の意味などもあわせてご紹介していきたいと思います。

![]()

~ 目次 ~

・お彼岸の期間

・そもそもお彼岸とは何?

・お彼岸の期間は何をする?

・お供えの「おはぎ」と「ぼたもち」の違い

・なぜ「おはぎ」「ぼたもち」をお供えするの?

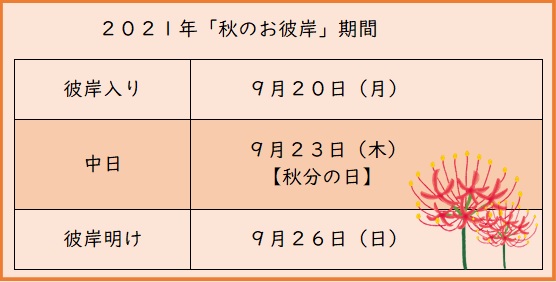

お彼岸の期間は、春と秋の年に2回です。

毎年、春は「春分の日」、秋は「秋分の日」を中日として、

その前後3日間を合わせた7日間がお彼岸の期間です。

今月の秋のお彼岸の期間がこちらです。

![]()

そもそもお彼岸の「彼岸」とは仏教の言葉であり、

三途の川の向こう側のご先祖様の世界を「彼岸」

私たちが今生きている世界を「此岸」(しがん)といいます。

彼岸は「西」、此岸は「東」に位置するとされています。

お彼岸の中日とされる春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さがまったく同じになる日です。

この日は太陽が真東から昇り、真西に沈むので、

ご先祖様の世界の「彼岸」と、私たちが生きている世界の「此岸」が、

〝もっとも通じやすい日〟だと考えられ、この時期にご先祖様を供養するようになったといわれています。

※諸説あります

![]()

一般的にはお墓参りなど、ご先祖様のご供養をします。

お彼岸には決められた行事などはありませんが、

ご先祖様がもっとも近く「私たちの想いが通じやすい日」という考えから、

お彼岸に合わせてお墓参りをする習慣が根付いたといわれています。

多くの寺院では彼岸法要が営まれています。

![]()

お彼岸の時期はお墓や仏壇に、ぼたもち・おはぎをお供えする習慣が多く見られます。

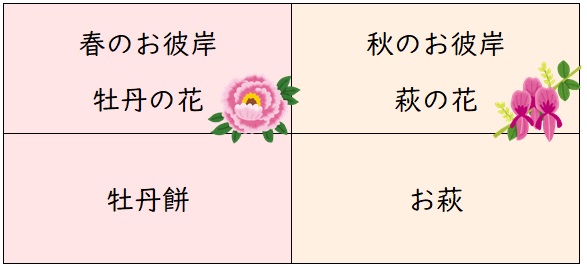

お彼岸といえば「ぼたもち」と「おはぎ」ですが、それぞれ何が違うのでしょうか?

名前が違うので違う食べ物かのようですが、この2つは特に違いはなく、

“食べる時期”により、名前だけが異なるそうです。

「ぼたもち」と「おはぎ」を、それぞれを漢字にすると、

「牡丹餅」「お萩」と書きます。

一説によると、これは春のお彼岸の時期に牡丹の花が咲き、

秋のお彼岸の時期に萩の花が咲くことが由来といわれています。

※地域や宗派、ご家庭により異なります

![]()

あんこに使われる小豆の赤い色には、古くから魔除けの効果があると信じられていて、

「邪気を払う食べ物」として、お供えされてきたそうです。

また、種をまく季節である春と収穫の季節である秋に小豆を食べて

食物の成長を祈ったといわれています。

※諸説あります

お彼岸のお供えには、自然の恵みとご先祖様への感謝の意味があったのです。

![]()

「春分の日」と「秋分の日」はそれぞれ

〝自然をたたえ生物をいつくしむ日〟

〝祖先をうやまい亡くなった人々をしのぶ日〟

として、国民の祝日に制定されています。

かつての人々は生活の様々な場面で、命の源である自然の恵みに感謝する風習があったようです。

「お彼岸」も、昔から受け継がれてきたそんな風習の一つなのかもしれません。

最後までご覧いただきありがとうございました。

皆さまも、よりよいお彼岸をお過ごしくださいませ。