「忌中」とは?「喪中」との違い

カテゴリー:お葬式の豆知識,深堀りシリーズ

今年ご不幸があったご家庭では来年、“喪中”に新年を迎えます。

年末になると、今年ご葬儀をお手伝いさせていただいたご家族より、

“喪中”についてのご相談をお伺いすることがよくあります。

そこで今回の“豆知識 深堀りシリーズ”は「喪中」と、

よく似た言葉「忌中」について、あわせて解説したいと思います。

この記事のポイント

・そもそも「忌中」「喪中」とは?

・忌中と喪中の違い、期間は?

・忌中、喪中の由来

・現在の忌中、喪中について (喪中の過ごし方は?)

「忌中」と「喪中」は、どちらも身内に不幸があった際に

身を慎み喪に服す期間のことです。

![]()

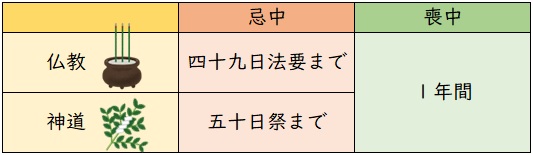

忌中と喪中の違いは、身を慎む期間の違いです。

忌中の期間は、仏教は四十九日法要まで、神道は五十日祭まで、

喪中の期間は、忌中を含む1年間が現在の一般的な目安です。

※一般的な目安です。宗教や故人との関係により異なることがあります。

![]()

もともとは日本古来の宗教である“神道”の考えが由来といわれています。

神道では“死は穢れ”と考えられているため、不幸があったお家では穢れを広めないよう、

身を慎む風習がありました。

かつては外部との接触を避けて喪服で過ごしていたといわれています。

明治時代には、太政官布告(だじょうかんふこく)という法令により具体的な期間が定められました。

昭和22年に撤廃されましたが、これが今でも喪中の期間の1つの目安とする考え方が残っています。

明治時代の法令による喪中の期間

明治時代の法令では親族関係の近さに関わらず、女性の方が喪中の期間が短く定められていますね。

男性の方が尊重されていた、当時の価値観が分かります。

![]()

現在は「忌中」「喪中」について、定められている法令など

具体的な“決まり”はありません。

ほとんどの場合、葬儀が終われば、お仕事や学校など通常通りの生活に戻りますが、

喪中の“お正月”や“慶事ごと”については意識される方が多くいらっしゃいます。

こちらで詳しく解説していますで、ぜひご覧になってください。

click ▶ 豆知識ブログ「喪中の過ごし方」

![]()

~ 葬儀スタッフから見る現在の忌中、喪中 ~

忌中、喪中は、かつては宗教的な習わしとして受け継がれていました。

現在では、あまり宗教上の意味を意識されるのではなく、

身内の“死を悼む”期間として行っている方が多いのではないでしょうか。

葬儀社として様々な宗教と価値観に出会う私たちですが、

現在「喪中」というものは世代を問わず広く認知されており、

宗教的な“風習”や“しきたり”というより『一般的なマナー』になりつつあると感じます。

具体的な“決まり”がないからこそ悩まれることもあるかもしれませんが、

宗教・宗派の習わしに対して特に強いこだわりがないという方は、

あまり厳密に考えず、何より一般的な行い方で喪中を過ごされることが

周囲の方々の失礼にもならず、一番安心だと思います。 🙂

私たちもご相談いただいた方には一般的な行い方をご案内しています。

![]()

~ 最後までご覧いただきありがとうございます ~

しおんブログでは、お葬式にまつわる豆知識を掲載しています。

記事一覧はこちらからどうぞ。

click ▶お葬式の豆知識,よくある質問

click ▶お葬式の豆知識 深堀シリーズ

掲載内容について、ご質問やご相談はしおんのフリーダイヤルまで

いつでもご連絡ください。

24時間いつでも繋がります。 🙂

![]()