お盆とお彼岸の違い

カテゴリー:お葬式の豆知識,よくある質問

~ お盆とお彼岸、似ているけど何が違うの? ~

「お盆もお彼岸も、ご先祖さまを供養する時期ということは知っているど、詳しい違いはよく知らない」

そんなふうに感じたことはありませんか?

どちらもお墓参りをしたり仏壇に手を合わせたりと、共通する風習が多くありますが、その意味や由来にはそれぞれ特徴があります。

今回の豆知識ブログは「お盆」と「お彼岸」の違いを簡単にご紹介していきたいと思います。

もうすぐ迎えるお盆やお彼岸の時期に、ご参考になれば幸いです。

この記事のポイント

・お盆とお彼岸の共通点

・お盆とは?

・お彼岸とは?

・混同しやすい理由

~ どちらも共通しているのは「ご先祖様へ供養」~

お盆とお彼岸、どちらも私たちにとって「ご先祖さまに感謝し、供養する」大切な時期です。

仏壇に手を合わせたり、家族でお墓参りをしたりと、身近な仏事として習慣になっている方も多いのではないでしょうか。

ただ、その目的や背景には少し違いがあります。

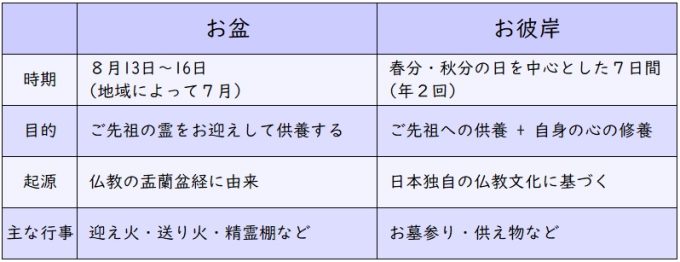

お盆は、毎年8月13日〜16日(または地域によっては7月)に行われる、ご先祖の霊を迎えて供養する行事です。

仏教の経典「盂蘭盆経」が由来とされており、亡くなった方が「苦しみから救われるように」という思いが込められています。

お迎えするための「迎え火」や、お見送りの「送り火」、精霊棚を飾ってお供え物をしたりと、ご先祖さまを「家にお迎えする」というスタイルが特徴です。

詳しくはこちらをご覧ください

click ▶お盆とは?期間や過ごし方を解説

お彼岸は、春分と秋分の日を中日として、その前後3日ずつ、あわせて7日間を指します。年に2回、春と秋に訪れます。

「彼岸」とは、仏教において悟りの世界(あの世)を指す言葉で、対して「此岸(しがん)」は、私たちが生きているこの世のこととされています。

春分・秋分の日は昼と夜の長さがほぼ同じで、彼岸と此岸が最も通じやすくなる時期と考えられており、この時期にご先祖さまに感謝し、同時に自分自身の心を整える期間でもあります。

お墓参りをするほか、仏壇の掃除や、おはぎ・ぼたもちなどの供え物をする風習があります。

詳しくはこちらをご覧ください

click ▶お彼岸とは? ~期間と過ごし方~

click ▶お彼岸とは? ~お供え物の意味~

違いを簡単にまとめると・・

お盆とお彼岸は、どちらもご先祖様を供養する大切な行事であり、共通してお墓参りをしたり、仏壇にお供えをしたりする風習があるため、どうしても印象が重なってしまいやすい行事です。

さらに、宗派や地域によってその過ごし方や行われる風習に違いがあり、どちらの行事でも似たようなことを行う地域もあるため「何がどう違うのか」が分かりにくく感じられることも少なくありません。

こうした背景から、お盆とお彼岸は混同されやすい行事のひとつとなっているのかもしれません。

~ 最後に ~

ご覧いただきありがとうございました。

お盆とお彼岸、どちらの行事も、ご先祖様を敬い、感謝の気持ちを伝える大切な機会であることには変わりありません。時期や由来に違いはあっても「大切な人を想う気持ち」をかたちにするという意味では、とてもよく似ています。

季節ごとの行事のなかで、自分らしいかたちで心を整えて、ご先祖さまを想う時間を大切にしていけたらいいですね。

~ しおんブログのご案内 ~

しおんブログでは、お葬式の豆知識やスタッフの日常など様々なテーマの記事を掲載しています。

ぜひ他の記事ものぞいてみてください。 🙂

click ▶お葬式の豆知識,よくある質問

click ▶お葬式の豆知識,深堀りシリーズ

click ▶しおんブログ記事一覧